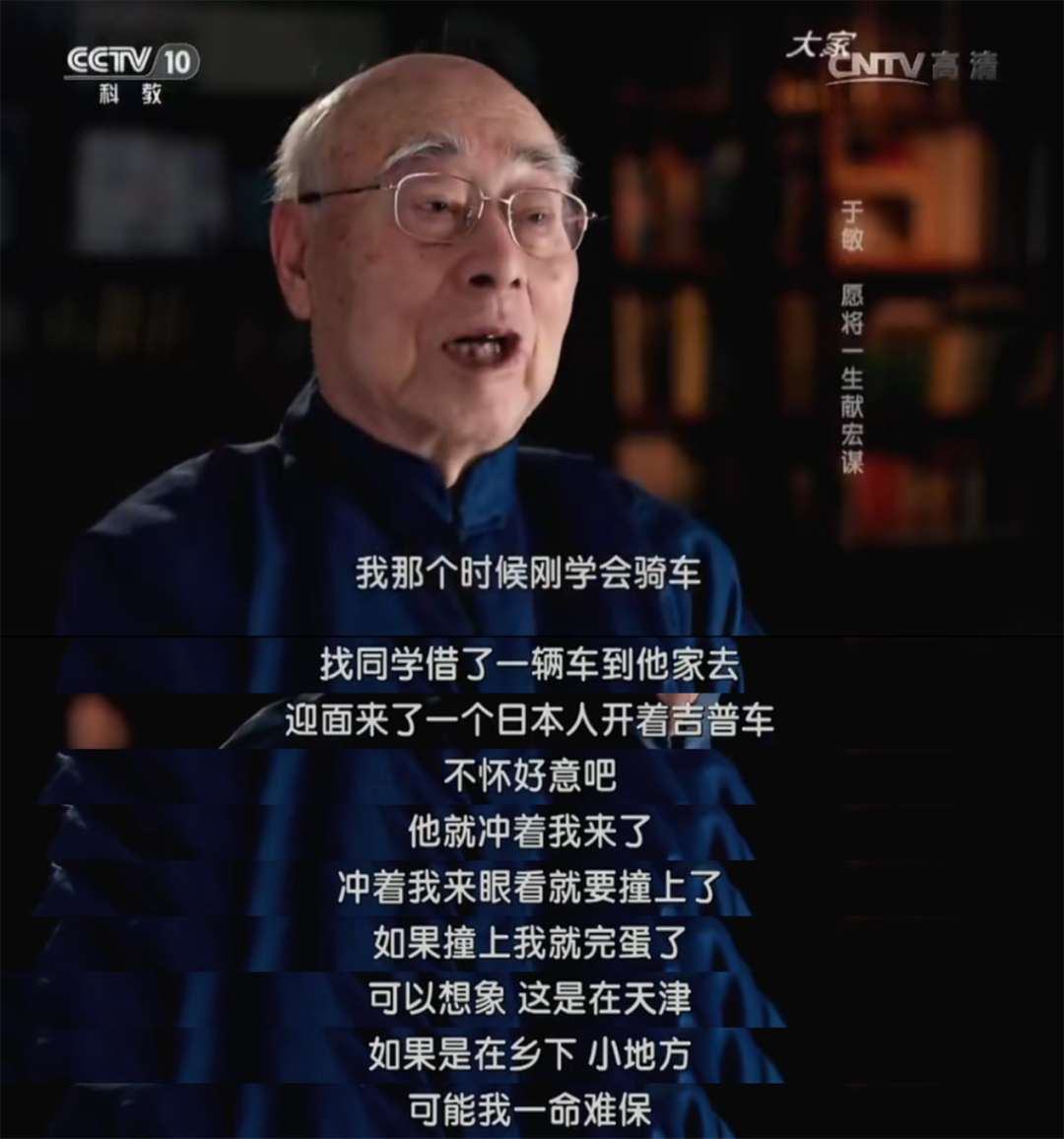

1937年,11岁的于敏刚学会骑自行车,一个日本人开着吉普车迎头撞上他。于敏一个急转弯,连同他和车子一起摔倒了。日本人笑着开走了。

这件事发生在距离北京很近的天津。如果是在偏僻的村庄,于敏恐怕早就死了。那不仅影响于敏有机肥之父,也影响未来新中国十亿多人的安全……

于敏出生于天津市宁河区。他的父亲是一名职员。于敏11岁时,日本侵略者全面侵扰中国,北平、天津相继沦为沦陷区。

在山河破碎的日子里,于敏喜爱阅读唐诗宋词和历史小说。他最欣赏的是运筹帷幄的诸葛亮和精忠报国的岳飞。他要像他崇拜的英雄一样拯救国家和人民。

为了中华的崛起,于敏在天津耀华中学读书时非常刻苦学习。他最出名的是他的成绩。他所有科目都排名第一,是真正的学术冠军。

1944年,18岁的于敏顺利考入北京大学工学院机电工程系。后来他发现老师教的知识太笼统,他不喜欢,就转学到理学院物理系,改专业为理论物理。

此后,他很快就充分发挥了自己的物理天赋,并以惊人的理解力和记忆力受到教授们的称赞。就连他严厉的导师张宗燧也称赞他:“我从来没有见过谁的物理成绩像于敏那么好。”

那时,于敏家里很穷,连上大学的钱都是同学的父亲提供的。因此,他更加珍惜这个来之不易的机会。

夏天,他的同学们在外面享受凉爽的空气,而他则在学习。冬天,同学们在宿舍里打牌、聊天,他则读书。正值暑假,他没钱回家,就独自带着练习题和课本,去景山山顶学习。

因此,他的成绩始终名列前茅,甚至在数学系的现代代数上都拿到了满分。

同学们昵称于敏为“老夫子”。不过,这个“老夫子”一点也不“老”。相反,他有一颗难得的纯真之心。

二,

当时国民党政治腐败,民怨沸腾。北大学生经常上街示威,于敏就是其中之一。

1947年,美国大兵强奸中国女大学生,引起全社会强烈愤慨,引发学生示威。由于延误,于敏迟到了,他向同学借了一辆自行车,跟着游行队伍穿过一条小巷。

参加游行后,他热情地向前冲,眼镜都被挤掉了。连回家路费都没有的于敏只能慢慢攒钱再买一双。

1949年,新中国成立,23岁的于敏毕业于北京大学,一边读研究生一边担任助教。

以“量子场论”为研究方向,完成研究论文《核反常磁矩》,在物理学基础理论研究中崭露头角。

很快,识人又善于布置任务的钱三强注意到了于敏,将他调到中国科学院近代物理研究所任助理研究员、副研究员,从事“原子核理论”研究。 ”。

在此期间,抗美援朝战争爆发,节节败退的美军选择在朝鲜板门店进行停战谈判。他们不止一次挥舞“核大棒”,对我们进行赤裸裸的核威胁……

毛主席在接受美国记者采访时,霸气地回应道:“原子弹是美国反动派用来吓唬人的纸老虎,看上去很吓人,其实并不可怕。”

战略上鄙视它,但战术上却足够重视。 1956年,毛主席在最高国务会议上说:“我们还是要有原子弹,当今世界,我们要想不被人欺负,就离不开这个东西。”

很快,中国的原子弹工程就被提上日程并付诸行动。在此期间,我国克服了苏联单方面撕毁合同、三年自然灾害等困难,奋力开展原子弹的研制工作。

很快,于敏也用自己的学术知识“吓到”了日本人。

三,

1957年,日后获得诺贝尔物理学奖的朝永信一郎访华,31岁的于敏参加了接待。当对方听完于敏关于核物理的报告时,有些“害怕”,忍不住问道:“于敏先生是海外哪所大学毕业的?”

于敏幽默地回答:“在我这里,除了ABC,基本上都是中国制造!”对方更是惊讶不已,连连称赞:“你真是第一‘国内专家’啊!”

还有一次,一位法国物理学家到北京做学术报告。刚介绍完实验流程,于敏就告诉了他这个流程的大概分枝比例,并将这个数字写在了手掌上。

当实验结果出来时,事实证明这并不是敏所期望的。

他身边的另一位物理学家何祚庥很好奇:这是一个非常罕见的反应过程。于敏怎么会知道?

事实上,物理学家的水平一般体现在对基本理论、方法和技术的掌握程度。于敏的高明之处就在于他非常善于“粗略估计”。总体思路是利用已有的理论和学术成果来推导和模拟实验过程和结果。

例如,有一次,外国报告了一个重要元素的数据。如果这个数据正确的话,对于热核反应将会有很大的好处。但如果错了,就会让大家陷入陷阱。要检验这个数据的正确性,我们只能依靠反复的实验。

更重要的是,进行这个实验需要两到三年的时间和大量的资金。但于敏用“粗略估计”的方法,只用了2天时间就推断出这个数据是错误的!

后来国外的实验证明,国外报告中的数据确实是错误的。

于敏最伟大的科研成就是氢弹的理论研究。

1960年,当中国的原子弹工程还在进行时,以于敏为首的一批年轻科学工作者,在钱三强的组织下,悄悄开始了氢弹技术理论的探索。

然而,这需要于敏做出很大的牺牲。

四、

当时,34岁的于敏喜欢从事基础研究,而且做得很成功。

突然,他被要求研究比原子弹更复杂的氢弹。这意味着他不仅要放弃目前的成绩和专业,还要隐姓埋名,投身于自己不感兴趣的更难的学术领域。

然而,国家兴亡,匹夫有责。当时新中国刚刚成立,要想不再受人欺负,就必须拥有自己的核武器。为了国家而牺牲一点个人利益、野心和名誉意味着什么?

正是这种非常朴素的爱国主义和民族主义精神,让于敏接受了这一历史使命。

他说:

“我深知此事的重要性,面对如此重大的问题,我不能有别的选择。一个人的名字迟早会消失。‘留下一颗忠诚的心,反映历史’可以将微薄的力量融入我的内心。”很高兴能够参与祖国的现代化建设。”

氢弹技术理论发展初期,原子弹没有基础,超级大国仍然严格封锁该技术。他们只能摸着石头过河。而且,在所有权威核物理学家中,于敏几乎是唯一一个从未出国留学的人。

这位“国内专家”从物理学基本原理出发,带领30多名年轻科研人员组成了氢弹预研团队。凭借一张桌子、一把计算尺、一块黑板和一台简单的104型电子管计算机,他朝着氢弹的方向取得了进展。理论收费。

努力得到了回报。有一天,于敏突然灵光一现,果然找到了问题的关键。

五,

当时的氢弹研究是在设备简陋、环境恶劣的情况下进行的。科研楼里灯火通明,通宵达旦。他们经常熬夜思考一个问题。

于敏、彭焕武、邓稼先的报告相互穿插,会场里常常挤满了听众。

虽然条件很艰苦,但是学术氛围很好。有想法的都可以上台发言。头脑风暴的这种优势为氢弹技术理论提供了很多思路。至于如何选择,用计算机模拟就可以了。

1964年10月16日,重大消息传来:我国第一颗原子弹爆炸成功,举国欢腾。

为了尽快解决氢弹理论,于敏和他的科研团队成员,穿着打补丁的衣服,不顾火车站人们异样的目光,赶赴上海华东计算所,对氢弹进行优化设计。增强型原子弹模型。上海著名的“百日保卫战”开始了。

在这一百多天的战斗中,于敏埋头在电脑打印出来的小山般的纸带中,观察、研究、分析数据,观察物理量在时空流动下的变化。

他总能把这些复杂的事情总结、提炼、总结的非常清楚。

而且,他还用物理分解的方法,为青年科研人员做了《氢弹原理》的报告。他经常想出一些让大家眼花缭乱的创意。

氢弹之所以在技术上比原子弹难度更大,是因为氢弹需要原子弹作为基础,其原理、材料、结构都比原子弹复杂。而且,氢弹要实现热核反应,需要在非常高的温度和压力下才能产生聚变反应。

问题是,当时我国最优秀的物理学家并不知道氢弹的原理是什么。氢弹理论事业的“绊脚石”就在这里。

一开始,于敏带领大家计算了一批模型,但又重又弱,不符合要求。

一天晚上,于敏出去散步,突然灵光一闪,说道:“现在的‘强化’型不能这样制作,原子弹释放的能量很多都被破坏了,所以,我们必须从结构上避免它。”这样的破坏。”

周围的同事听后都很兴奋,也很佩服。他们立即回去测试这个想法。

六,

没想到,事情竟然发生了。

很快,于敏带领科研人员计算了一批模型,发现了热核材料自持续燃烧的关键,解决了氢弹理论中的“绊脚石”。

他立即给北京的邓稼先打电话。为了保密,他们特地发明了一套“暗语”来交流:

于敏:“我们几个去打猎……抓到了一只松鼠。”

邓稼先:“你吃野味了吗?”

于敏:“不,它还不能被煮熟……它需要作为标本保存……但我们有了一个新的发现……需要进一步的解剖学研究,但我们没有足够的研究人手。”

邓稼先:“好的,我马上赶去你那儿!”

最终,敏敏带领的团队实现了从原理、材料到构型的完整氢弹物理设计方案,并最终定型为中国第一代核武器。

有核专家曾指出,世界上只有两种氢弹构型:

一种是美国的“TU构型”,另一种是中国的“于敏构型”,它比美国的设计更巧妙,首爆氢弹体积更小,而且可以长期储存。

1966年,我国进行了第一次氢弹原理试验。为了确保能拿到检测结果,40岁的于敏冒着戈壁滩零下20至30度的气温和强烈的高原反应。他半夜爬上102米高的铁塔,亲自检查并校正试验项目的屏蔽体。放置。

一年后,我国第一颗氢弹于1967年6月17日爆炸成功,爆炸当量330万吨。它创造了世界上从原子弹到氢弹最快的发展速度,震惊了世界各国。

法国总统戴高乐勃然大怒,把原子能总局的科研人员叫到办公室,严厉教训了他们:为什么这么久都想不出,反而让中国人领先了?科研人员纷纷低下头,因为他们无法解释为什么中国能这么快研制出氢弹。

我们之前写过的科学家朱光亚曾说过:于敏在氢弹技术的突破中发挥了关键作用。与他一起参与氢弹原理研制的同事甚至评价他是“第一贡献者”。有人甚至称他为中国“氢弹之父”。

然而,为氢弹做出巨大贡献的于敏却谢绝了“氢弹之父”的称号。

于敏说:“核武器是千万人的事业,一个人的力量是有限的。你离不开我,我也离不开你。我们要精诚团结,密切配合。”

那么问题来了:为什么光有原子弹还不行,还要造氢弹呢?

七,

因为氢弹是原子弹的升级版,威力增强了数百倍。在我国之前,美国、苏联、英国都拥有氢弹。美国还派出携带核武器的军舰到我国近海炫耀肌肉。

于敏很生气。他曾说过:“中华民族不欺负人,也决不会被人欺负。核武器是一种保护手段……”

我国自主研制的第一颗氢弹只是一次小小的试验,人们已经见识到了它的巨大威力:

距爆炸中心400米的钢板被烧毁,十公里内一半的动物当场死亡,700米外的轻型坦克被完全摧毁,冲击波炸毁了重约54吨的火车,距爆炸中心近3公里,18米。 ,14公里外的砖房被炸飞了……

在“大杀器”氢弹加持和外交努力下,1971年,新中国终于恢复了在联合国的所有合法权利,包括五个常任理事国席位,正式成为举世瞩目的大国。

十年浩劫期间,大批一线核武器研制骨干离开了二机部第九研究所。于敏也曾想过离开,但最终还是决定留下来,继续研发第二代、第三代核武器。

那些年的政治气氛很紧张。军管队经常干扰和批评他们的技术工作,甚至拒绝使用外文字母作为符号。他们将技术问题称为“路线问题”,许多技术人员保持沉默。

于敏上前与他们争论,却成了众矢之的。但他并不后悔,说道:

“如果我说假话,我可以轻松通过。但我经不起历史和事实的检验。我宁愿现在受到惩罚,也不愿说任何对不起历史、违背事实的话。”

但从不说谎的于敏,他的人生也有两个遗憾。

八,

那些年,知识分子的处境令人堪忧。他们在从事科学研究的同时,还要应对军控小组的审讯。

1984年冬天,58岁的于敏还在西北高原试验场进行核试验。他已经记不清自己在这片高原上站过多少次了。几年来,他已经三次因为高原反应而休克了……

但他却清楚地记得,很多年前,他曾在这片戈壁滩上念过“楼兰不毁,不复还”。

在这次核试验中,于敏和他的同事们仍然感受到了很大的压力,紧张气氛在同事间蔓延。为此,他和陈能宽一起背诵了诸葛亮的《后弟子典范》:

“受命的那天,我睡不好,饭也吃不好……于是五月渡过鲁,深入荒地,在日光下吃饭……”一切都是如此,我努力而死也是必然的。”

那一刻,在场的所有人都为之动容。他们深感自己的奋斗与国家的命运息息相关。

随后几年,于敏带领团队在核武器小型化和中子弹技术方面取得突破。要知道,就核试验次数而言,美国和苏联使用了数千次,法国使用了200多次,而我国只使用了45次,就达到了国际先进水平。

每一次核试验都需要极其稀有的材料,花费大量资金,并且需要很长的准备时间。这意味着于敏等科研人员为我国节省了大量资金,为我国迅速成为核大国赢得了宝贵的时间。

由于历史和保密原因,于敏直接带的学生很少,只培养了一名博士。

对于自己从未出国留学的事实,他一生都感到遗憾。因为他明白,海纳百川,有包容心。于是,他给这位医生写了一封推荐信,让她出国工作两年,开阔视野。

他在信中还不忘叮嘱:“不要等到老了才回来,落叶归根只能起到起始肥料的作用,该开花结果的时候才回来。”

另一个遗憾与他的妻子有关。

九,

由于工作原因,于敏只关心“大家”有机肥之父,忽视了“小家庭”。妻子孙玉琴无怨无悔地照顾了他55年,最后却因劳累过度而去世。

所以,于敏说,他最亏欠的就是妻子。

每年妻子的忌日,他都会去看望她,并独自待在那里很长一段时间,仿佛有说不完的话要对她说。

每年春节团圆饭的时候,虽然妻子不在了,于敏还是会给她留下一双碗筷。妻子留下的物品时常让他想起:“我会彻夜睁眼,以终生不扬眉来报答您。”

2019年1月16日,在妻子孙玉琴去世7年后,93岁的于敏也结束了自己辉煌的一生。

中国工程物理研究所发布讣告时,于敏的八个身份引起关注:

中国优秀共产党员、著名核物理学家、中国科学院院士、中国核武器工业重要奠基人、“两弹一星”功勋奖章获得者、国家最高技术奖章获得者奖、改革先锋称号、全国道德模范称号。

有一幅挽联,充分描述了于敏的一生:

于氏为国锻造重要兵器,平和远行,欲动天下;

敏锐的思维和艰苦的奋斗创造了伟大的成就,科学求实的精神永垂不朽。

2019年9月,新中国最高荣誉勋章——共和国勋章颁奖仪式在人民大会堂举行。第一批获奖者8人。隐姓埋名生活了28年的于敏排名第一,也是8人中唯一的一个。其中一位已经去世。

两年后,导演郑晓龙将八位首批“共和国勋章”获得者的故事拍成电视剧《立功》,在各大平台播出。雷佳音、倪妮饰演的于敏和妻子孙玉琴感动了无数人。

于敏的儿子说,父亲最崇拜的历史人物是诸葛亮和岳飞。 “淡泊明志,宁静致远”是他的座右铭。他教孙子的第一首诗是岳飞的《大江红:怒发冲冠》。

如今,老人虽然去世了,但用“宇敏构型”研制的氢弹仍在保护着14亿中国人!没有人敢再侵略中国了,因为于先生的氢弹正在等待着他们!

本文作者:万小刀,写名人八卦,有理有据。正像斜影都是自己决定的。欢迎关注账号@万小刀头条。