摘要:本文系统分析了美、日、德等国332生态循环农业发展模式,客观分析发达国家的实践经验与启示,提出符合中国实际的“系统性”对策,是有效落实创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念,落实党的十九大关于发展绿色经济的重大部署,推进现代农业体系建设的关键。

生态循环农业是指应用现代技术与现代管理方法,建立具有良好经济效益、社会效益和生态效益的可持续经济模式[1]。党的十九大明确了美丽中国和乡村振兴战略的时间表,指明了未来乡村发展的绿色、生态、循环趋势。但与欧美发达国家相比,我国生态循环农业发展尚处于起步阶段。因此,借鉴美国、日本、德国生态循环农业发展的先进经验日本有机循环农业,提出我国生态循环农业发展的对策,对于贯彻新五大发展理念、推动乡村振兴战略顺利实施具有重要意义。

1 美国“三制”减量型生态循环农业发展模式

美国从20世纪20年代开始推行绿色农业发展理念,是世界上最早发展循环农业的国家之一,成为其他国家的重要借鉴。

1.1 完善的法律体系为生态循环农业发展提供保障

1933年,美国颁布了第一部与农业有关的法律《农业调整法》,1965年又颁布了第一部与生态循环农业有关的法律《固体废物处理法》,标志着通过制度体系从源头上控制和预防农业污染已成为一项基本国策。此后,又相继出台了《污染与防治法》《有机农业法》《农业可持续生产法》《食品、农场与就业法》等17部农业法律,为农业发展与资源环境协调发展构建了完整、系统的立法体系,农业不可再生资源的保护和可再生资源的高效利用有了更加坚实的法律基础。

1.2 有效的政策体系将增强生态循环农业发展的动力

在全球气候环境发生重大变化的背景下,美国通过《农场安全与农村投资法》、《美国食品、资源保护与能源法》和《农业法案》,更加强调低投入的可持续农业生产模式。例如,通过农业耕作制度和政策激励制度,鼓励农民从事绿色环保的农业生产;通过法律制度,严格限制不可再生肥料、农药等的使用,确保不可再生资源的过度浪费;按照“谁受益,谁补偿”的原则,对从事湿地保护、水土保持、草原保护的主体给予生态补偿,对破坏生态环境的行为给予严厉处罚。上述补贴利用直接支付、目标价格和目标收入补贴、农业灾害保险补贴与援助、逆周期支付补贴、资源保护补贴等工具,大大增强了农业生态补偿能力[2]。

1.3 优良的技术体系为生态循环农业发展提供有力支撑

现代信息技术覆盖了整个美国农业生产的研发、管理和持续跟踪,保证了美国生态循环农业的可持续发展。首先,在农业生产的前端,通过农业计算机网络系统AUNET技术,全程跟踪识别上一年的农业耕作状况,获得生产资料的用量、土壤耕作厚度、最佳收获方式等数据,提出温度、产量的最量化标准,并将这些数据和标准提供给农民,大大降低了美国农业生产的成本。其次,在农业生产的中端,采用“玉米(种植2年)—大麦或饲草(种植3-4年)—玉米(种植2年)”轮作制度,有效抑制玉米杂草和病虫害,保证水土稳定,是经典的作物耕作模式。最后,在农业生产的末端,作物残茬通过机械化粉碎后作为肥料还田,大大保证了土壤的利用效率和质量。

2 日本“三项努力”提升其优势生态循环农业发展模式

日本注重提高农业生产、农业管理和农业技术,解决了功能激发、低耗循环、长效保障等问题,大大增强了农业活力和国际竞争优势,成为人多地少国家集约农业生产的代表。

2.1 农业集约化生产重在解决功能刺激问题

在日本,农业的功能已超越传统的粮食供应,逐渐延伸到生态保育、旅游休闲、参与体验、环境美化、文化传承等多种功能,成为高附加值产业。针对此,日本专门出台了《食品、农业和农村基本计划》,从粮食安全、生态环境、社会文化传承等方面确认了农业生产的多功能定位,最大程度扭转了因“空心化”而发展空间受阻的局面。为确保上述计划的有效实施,日本出台了《农业经营基础强化推进法》,并实行“认证农民制度”,当种植面积达到一定规模时,农民可以获得补贴。2014年又出台了《农地中介经营推进法》,鼓励农民通过中介机构买卖和租赁土地,进一步打破农地流转的制度障碍,促进农地和农业生产的集中。 此外,通过向城市提供新鲜安全的农产品,提供休闲农业景观,提供农业体验场地,提供防灾空间,缓解城市热岛效应,大大提高了农产品的增值空间,集约化效率十分明显[4]。

2.2 农业运营信息化重点解决低耗回收问题

21世纪初,日本开始推动物联网在现代农业经营中的应用和推广,依托U-Japan计划,重点解决农业播种、控制、质量安全、降低成本等问题,大大减少了农业劳动力短缺带来的混乱,提高了农业生产经营效率。为继续推进农业系统信息化,日本政府通过财政、税收补贴等方式鼓励电子、汽车、生物、新能源等行业的企业“跨界”服务农业,实现产学研有效合作,提高日本农业信息化水平。在政策激励下,日本东芝、松下等大型电子公司纷纷将业务拓展到智慧农业生产,通过开发先进的电子遥控技术、新能源技术、自动化管理系统等,将较少的人力资源和现有的工厂基地投入到规模化农业生产经营的各个环节,大大降低了农业运营成本,提高了日本农产品在国际市场上的竞争优势。

2.3 农业政策体系化着力解决长效保障问题

日本自20世纪70年代起,逐步构建起以《食品农业基本法》、《循环型社会推进法》等基本法为主体,《农业资源有效利用法》、《农业废弃物管理及清洁法》等综合性法律,以及《畜禽粪便管理法》、《食品废弃物回收利用法》等单项法为规范的体系,覆盖农业生产经营的各个环节,无任何盲点和遗漏。同时,日本建立押金制度,征收环境税,设立环境援助基金,为环保型农户提供无息贷款,作为政策、税收、信贷等方面的辅助激励,形成了全行业参与生态循环农业发展的良好氛围。 此外,日本在20世纪50年代建立了农村养老保险制度,对改善农村生存环境和农村人口生活水平发挥了重要作用,有效保护了农村、农业、农民的利益[5]。

3 德国“双主体”循环生态农业发展模式

德国以发展绿色能源农业为主打品牌,通过制度生成、技术手段和舆论引导,逐步形成农业环境保护的社会共识日本有机循环农业,确保德国生态循环农业发展的再利用效率保持较高水平。

3.1 成熟的合作社和农场模式是德国生态循环农业发展的有效支撑

19世纪中叶赖夫艾森农村合作社体系的创立被视为合作社组织形成的开端,为德国农业合作社和农场模式的发展奠定了坚实的基础。近百年来,德国已建立了信用合作社、农村商品劳务合作社、工商商品劳务合作社、消费合作社、住房合作社五大类3000多个农业合作社,遍布德国农村,为农民提供农产品生产、加工、销售、信贷、农资、咨询等服务,在促进农业生产、农村发展、农民增收等方面发挥了重要作用。此外,德国政府高度重视农业的能源转型,通过技术支持,实现了从甜菜、马铃薯、油菜籽、玉米中提取乙醇、从菊芋中提取乙醇、从羽扇豆中提取工业所需的生物碱,实现了农业体系与生态工业体系的有效协调,大大减少了农业资源的浪费。

3.2 完善的法律体系和政策体系是德国生态循环农业发展的有力保障

德国出台了《农业法》和《土地复垦法》对连续区域的农田进行调整;通过《物种保护法》《自然资源保护法》《土地资源保护法》《肥料使用法》为农业污染和循环农业战略提供了可靠的遵循;通过《农业土地使用和租赁交易法》强制规定农业用地用途不得随意改变,保证了农业用途的基本量。同时,在政策体系上,德国通过种类齐全的补贴、财政税收、信贷等建立了生态农业奖励、农业保险基金、无息贷款和免费服务,成为德国生态循环农业发展的有力保障[6]。

3.3有效的管理服务和培训体系是德国生态循环农业发展的持久动力

德国政府体系的农业管理由联邦、州和行政区三级农业环境部门组成,分别行使农林牧渔土地等行政职能和农业技术研究、咨询、培训等服务职能,在农业生产、销售、贷款、市场竞争等方面提供有效指导。同时,德国还成立了农业协会等各类非政府组织,负责农业自救和自我管理,使生态循环农业的经济效益最大化。此外,德国政府在20世纪70年代颁布的《农民职业培训法》和《农业教育培训法》成为培育新型农民的重要途径,德国农业从业人员在环境保护方面的知识、技能、素质和意识得到全面提升,这是德国生态循环农业发展的持久动力。

4 美、日、德生态循环农业比较分析及启示

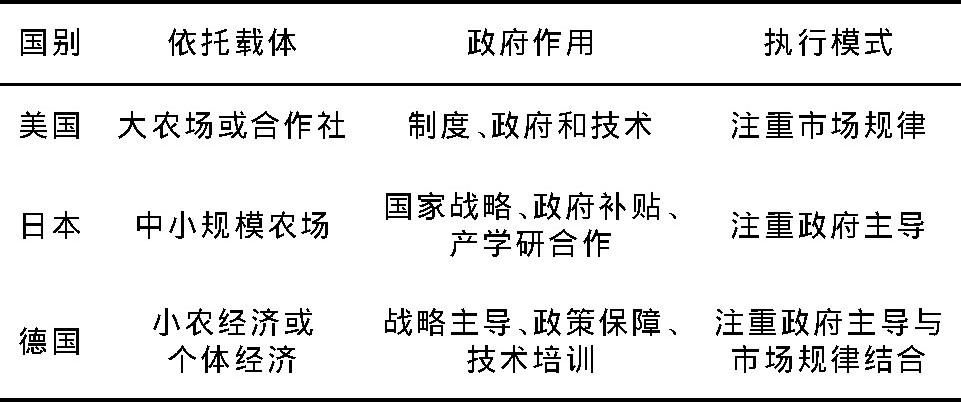

通过分类研究发现,美、日、德三国生态循环农业在政府支持与保护方面一致,特别是通过设立农业建设专项资金和农业金融机构,为农业企业和农户提供低息的中长期贷款和信贷支持;在农业技术研发和使用方面有共识,特别是对农业生产、农业种植、农业管理、农业营销等各个环节采取全周期技术服务、技术鉴定与服务,大大提高了农业效率;在农业法律体系和政策方面有完备性,特别是通过专门的农业法律和财税金融、养老金政策,给予三国生态循环农业发展最大的动力和保障。但由于三国生态循环农业的支持载体不同、政府角色不同、实施方式不同,因而侧重点各有不同(见下表),对我国生态循环农业发展也有十分重要的启示作用。

4.1 进一步完善制度体系,提高生态循环农业发展效率

目前,我国已有《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国农村土地承包法》《中华人民共和国农民专业合作社法》等25部农业法律法规,《中华人民共和国农药管理条例》《基本农田保护条例》《中华人民共和国农村集体所有制企业条例》《中华人民共和国植物新品种保护条例》等72部农业部门规章,数量之多、种类之全,有力地促进和保障了我国生态循环农业的发展。但相比较而言,我国尚无专门针对生态循环农业发展的法律法规,更没有围绕生态循环农业进行保障和服务体系的设计。 为此,中央层面应出台生态循环农业发展法律,明确中央政府、地方政府、农业合作社、农业企业、农户在生态循环农业发展中的权利义务,以及生态循环农业的发展路径、方向、服务平台等。地方层面应立足本地自然资源和经济基础,制定农业资源综合利用发展规划和扶持生态循环农业发展的法规及实施办法。农业合作社应结合过去的经营经验和企业组织需要,制定有效的行业章程,约束各方行为,确保生态循环农业有序发展。

4.2进一步完善政策体系,夯实生态循环农业发展基础

目前,我国对种子、农药、农机等传统种植都有补贴,对蔬菜水果种植、农业大棚、茶叶种植、药材、林业、各类特色农场都有补贴,但还缺少专门针对生态循环农业的补贴政策,特别是在生态安全、粮食安全、农产品质量安全等方面的补贴政策。为此,应按照“重点区域、重点地区、重点产品”的原则,对普通农产品和生态农产品采取差别化补贴,对农户使用生态肥料给予直接补贴,对发展生态循环农业的农户给予税收和资金补贴,对参与生态循环农业的企业给予税收优惠,充分调动各方积极性。

4.3进一步优化生态循环农业发展模式框架体系

美、日、德生态循环农业发展模式的典型特征是尊重客观规律、合理规划农田用途、注重生态平衡。为此,我国生态循环农业发展可立足乡村振兴战略,以农村、农业、农民全方位全循环发展为目标,探索农业与文化产业、服务业、旅游产业相结合的创新模式,增加农业经济效益源泉;探索以山地、丘陵、盆地为基础的分类种植模式,缓解资源分布不均导致的种植业生产力低下问题;探索以禽畜粪便燃料、肥料综合利用为基础的技术模式,促进可再生生态资源循环利用;探索以种植业、养殖业、加工业为核心的复合模式,实现资源利用率最大化。

4.4 进一步构建协同体系,增强生态循环农业发展动力

日本在农业产学研合作方面有着丰富的经验,有效发挥民间资本、技术和服务的作用,提升生态循环农业的经济效益和社会效益。为此,我国从中央到地方,应着力完善机制,支持相关企业立足自身优势参与农业生产、农产品销售、农业服务和农业技术开发,对具有比较优势的生态循环农业企业给予政策和资金支持,特别是在农业科技研发、农业人才服务农业、农产品价值链增值、农业生态修复、农业能源生态转型等方面,实现农业产业与农业企业、高校和科研院所的有效协同,通过产学研协同创新,实现生态循环农业产业价值链上下游的无缝对接[7]。

综上所述,生态循环农业发展模式是一种可持续的机制和封闭或半封闭的生物链循环系统,可以大大减少不可再生资源的使用,最大限度地提高技术、信息、资金的农业参与效率,促进农村资源循环利用和现代农业可持续发展。特别是在中国特色社会主义进入新时代的历史阶段,乡村振兴战略支撑下的农业发展也将面临新的要求和任务。因此,充分借鉴美、日、德等发达国家生态循环农业发展的先进经验,借助“系统化”的力量实现我国生态农业的快速发展,已成为一项重要的战略和社会课题。

扫描手机看商机

扫描手机看商机 营业执照公示

营业执照公示